書と絵画に親しんだ幼少期、女優としてスクリーンに立ち、アナウンサーとして言葉を届けた日々——

Tsuyumi Miwa(三輪つゆ美)さんの人生には、つねに芸術が寄り添ってきました。

日本、イタリア、オーストラリア、そして現在、拠点とするシンガポール。多様な文化に触れてきた彼女が今、アーティストとして再び絵筆をとり、色彩と光の対話を通して描くのは、個人の記憶と”シンガポール”という多文化・他民族が共生する土地の記憶が交差する情景。

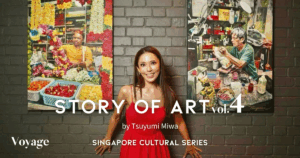

「Voyage」での本連載「Story of Art」では、まず、三輪つゆ美さんが近年発表した「Singapore Cultural Series」において、シンガポールの多文化社会を支える無数の”日常のヒーロー”たちにフォーカス!

彼女が歩んできた芸術の軌跡と、作品に込められた想いを、ひとつずつ紐解いていきましょう

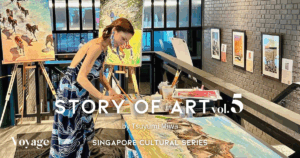

【Story of Art .5】Mala Flower Seller – ”祈りの香”を紡ぐ花売り

“Flowers speak a silent language of devotion, love, and reverence. Every petal woven into a garland has a prayer, a blessing, and a connection to something greater than ourselves.”

──花は言葉を持たずして、献身と愛、そして敬意を語る。

花輪に紡がれた一枚一枚の花びらには、祈りと祝福、そして私たちの及ばぬ、何か崇高なものへの想いが息づいている。

今回の作品 ”Mala Flower Seller – The Fragrance of Devotion” は、インド文化に深く根づく花の象徴性をテーマに描かれています。

“マラ:mala”とは、花を一本ずつ丁寧に糸でつなぎ合わせた花輪のこと。”マラ・フラワー(mala flower)”は、インド文化において単なる花飾りではありません。ヒンドゥー教の寺院では神像に捧げられ、家庭では日々の祈りや祝祭の中で使われます。ジャスミンやマリーゴールド、バラの花びらが連なった花飾りは、祈りの象徴であり、純粋さと愛、そして神への帰依を表すのです。

シンガポールのリトル・インディアに並ぶ花売りの屋台では、そんな“Mala”を作り続ける職人たちの姿が今も見られます。

リトル・インディアで受け継がれる、香りの手仕事

つゆ美さんが描いた女性・ポンナ(Ponna)は、リトル・インディアで30年以上にわたり、花輪を編み続けてきた職人です。朝、まだ暗いうちに市場に出かけ、最も新鮮で香り高い花を選び、指先に集中を宿しながら一本一本を糸で通していく——。

その所作は、祈りにも似た静けさを帯びています。編まれる花輪は一つとして同じものがなく、そこには季節の色、信仰のリズム、そして作り手の人生そのものが滲みでているよう。

キャンバスから、ポンナの手元から立ちのぼる花々の香りが見えるかのように、光と影、彩りと余白のあいだから、伝統が今を生きる姿が浮かび上がります。

枯れゆく花、しかし、祈りの香りは残る

リトル・インディアの通りには、いまも多くのマラ・フラワーセラーが軒を連ねています。しかし、人工の花輪が普及するにつれ、手仕事によるガーランドづくりの風景は少しずつ姿を消しつつあります。

それでも、彼女たちの仕事はなくなりません。人々は今も、花の香りとともに祈りを捧げ、日常のなかで神聖さを感じているとか。

”儚さと永遠の間”にある美。”花はやがて枯れるけれど、祈りの香りは残る”と語る彼女の視点は、時間の流れを超えて文化をつなぐ詩のようです。マラ・フラワーの香りは、今日もリトル・インディアの風に乗り、誰かの祈りを静かに包んでいます。

三輪つゆ美さんが「Singapore Cultural Series」で描き出すのは、そうした“生きた文化の記憶”です。

現在この作品が10月19日まで、シンガポールの「インディアン・ヘリテージ・センター」に展示されています。

「インディアン・ヘリテージ・センター」公式インスタグラムでも情報をチェック。

次回は、また別の”日常のヒーロー”が登場!

その一筆一筆の向こうに広がるシンガポールの多様な文化の物語を、どうぞお楽しみに。

こちらの連載は、”毎月の満月の日”に更新されます。

次回の連載は、2025年11月5日(水)を予定しています。