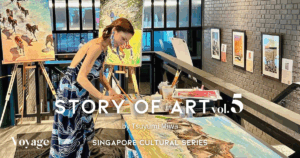

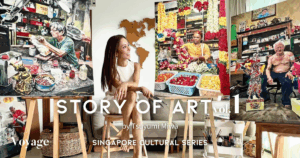

書と絵画に親しんだ幼少期、女優としてスクリーンに立ち、アナウンサーとして言葉を届けた日々——

Tsuyumi Miwa(三輪つゆ美)さんの人生には、つねに芸術が寄り添ってきました。

日本、イタリア、オーストラリア、そして現在、拠点とするシンガポール。多様な文化に触れてきた彼女が今、アーティストとして再び絵筆をとり、色彩と光の対話を通して描くのは、個人の記憶と”シンガポール”という多文化・他民族が共生する土地の記憶が交差する情景。

「Voyage」での本連載「Story of Art」では、まず、三輪つゆ美さんが近年発表した「Singapore Cultural Series」において、シンガポールの多文化社会を支える無数の”日常のヒーロー”たちにフォーカス!

彼女が歩んできた芸術の軌跡と、作品に込められた想いを、ひとつずつ紐解いていきましょう。

【Story of Art .3】紙に宿る祈り ― 纸扎:Joss Paper職人がつなぐ記憶

死者のために家を建てる――。そんな言葉を聞いたら、不思議に思うかもしれません。けれど、そこには”いまを生きる人が、過去を想い、未来へと祈る” 確かな営みがあります。

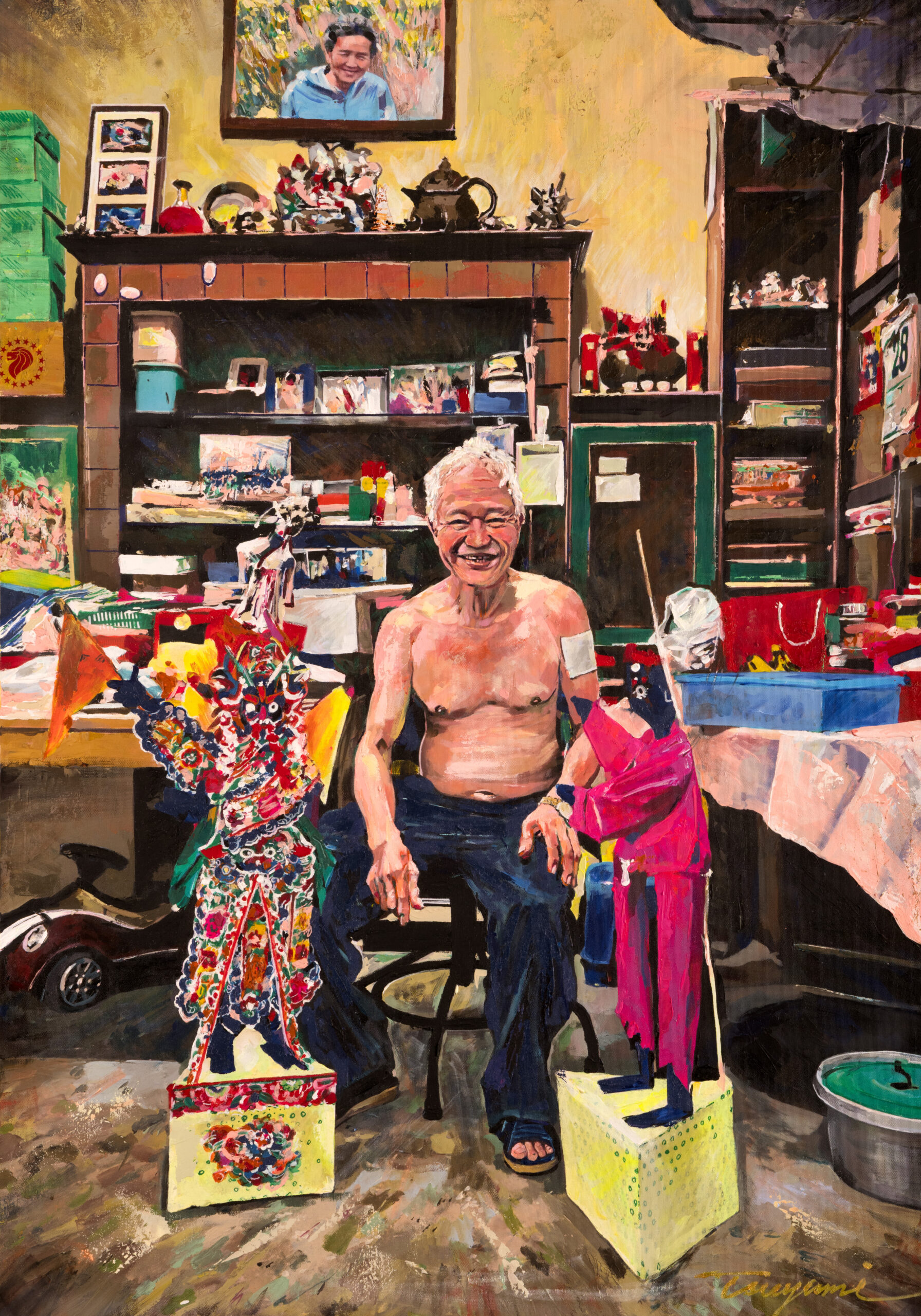

今回は、シンガポールのチャイナタウンにある小さな工房で、50年以上にわたり「纸扎(金紙/供物紙):Joss Paper(ジョス・ペーパー)」を作り続けている職人Tan Ah Hock(タン・アー・ホック)さんを訪ねました。儚くも力強い手仕事と、その背後にある深い愛のかたちを描きます。

纸扎(金紙/供物紙):Joss Paper(ジョス・ペーパー)とは ― 炎に託す想い

「故人を敬うということは、その人の存在を過去に閉じ込めるのではなく、いまここに生かし続けること。燃えゆく紙銭の炎に、伝統と追憶が重なり合い、愛が時を越えて運ばれていく」

中国の祖先崇拝において欠かせない「纸扎(金紙/供物紙)」は、いわゆる「冥銭(ghost money)」とも呼ばれています。紙や竹、色紙などで作られたミニチュアの家や車、日用品が、炎によってあの世へと送られる――それは、現世の家族が故人に「もう不自由なく過ごしてほしい」という祈りを込めて贈るものだそう。

どれだけ時代が変わっても、この文化は今も人々の心に生き続けています。けれど、「纸扎(金紙/供物紙)」を一から手作りする職人の姿は、街の中でも少なくなってきました。

三代にわたり受け継がれた手仕事の技を守る、70歳の纸扎職人

Tan Ah Hock(タン・アー・ホック)がこの技を学び始めたのは、わずか9歳のとき。祖父や父が働く姿を間近で見て育ちました。

そして今、70歳になった彼は、儚い紙の一枚一枚に記憶と意味を込め、あの世とこの世をつなぐ供え物へと形作っています。

現在は「Sin Hoe Hin Joss Paper Dealer(シン・ホー・ヒン 纸扎(金紙/供物紙)」店)」の店主として、少しずつその仕事を息子のヴィンセントさんに託しながら、家業の伝統がこれからも続くことを願っています。

ありのままの職人の姿

私が工房を訪れたとき、作業中のアー・ホックさんは上半身裸で、左腕には痛み止めの湿布が貼られていました。シャツを着ようとする彼に、私は「そのままでいてください」とお願いしました。彼が仕事に没頭している“真実の姿”を捉えたかったのです。

壁には、彼の亡き母の写真が静かに飾られていました。その姿を絵に描くとき、私は写真を彼のすぐそばに置きました。まるで彼を見守り、守っているかのように。

一瞬にして灰になる”家”

この日、彼が手がけていたのは、高さ2.4メートル、幅4.2メートルにもなる紙の家。数時間後には灰になってしまう運命の家に、彼はひと折りごと、ひと筆ごと、愛と記憶を注ぎ込んでいました。

それは物理的には儚く消えるものですが、精神的には永遠に続くもの。そして気づきました――人は、永く残らないものにこそ、最も深い祈りを込めるのだということを。

「纸扎(金紙/供物紙)」作りは、今も続いています。一つひとつの作品に込められた手の温もりは、過去と現在、そして未来をつなぐ橋のよう。一つの供物、一つの炎、一つの記憶――そのすべてが、亡き人を想う時間と、今を生きる私たちの心を、やさしく照らします。

芸術は、残るものだけでなく、消えていくものの中にも宿ります。そして時に、その儚さの中にこそ、もっとも永く響き続ける真実があるのです。

次回もまた、時代を超えて紡がれるアートの物語をお届けします。

こちらの連載は、”毎月の満月の日”に更新されます。

次回の連載は、2025年9月8日(月)を予定しています。お楽しみに。